Начало политической «оттепели»

В 1953г. умер Сталин. Легитимные механизмы передачи власти отсутствовали. Смерть его вызвала затяжной политический кризис власти.

В марте 1953 г. на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета были утверждены на пост Председателя Совмина СССР Г. М. Маленков, Первого зампредседателя Совмина, министра внутренних дел, а также Председателя КГБ Л. П. Берия, Первого зампредседателя Совмина, министра иностранных дел В. М Молотов, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущев. Должность Первого секретаря ЦК КПСС не вводилась. Таким образом Маленков и Берия получили самые мощные рычаги власти. Читать далее «ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»»

В марте 1953 г. на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета были утверждены на пост Председателя Совмина СССР Г. М. Маленков, Первого зампредседателя Совмина, министра внутренних дел, а также Председателя КГБ Л. П. Берия, Первого зампредседателя Совмина, министра иностранных дел В. М Молотов, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов, Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущев. Должность Первого секретаря ЦК КПСС не вводилась. Таким образом Маленков и Берия получили самые мощные рычаги власти. Читать далее «ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»»

В июне 1940 г. военное ведомство Германии приступило к разработке плана «Барбаросса» — плана нападения на СССР. В его основе лежала концепция «молниеносной войны». Главная ставка делалась на сокрушающую мощь первого удара концентрированными массами танков, авиации, пехоты, на стремительный бросок к жизненным центрам Советского Союза. Нарушив договор о ненападении, Германия на рассвете воскресного дня 22 июня 1941 г. вторглась на территорию СССР. Над страной нависла смертельная угроза. Война против нашего Отечества носила реакционный, империалистический, захватнический, грабительский характер. Фашисты преследовали цель уничтожить советское государство, физически истребить народ или превратить людей в рабов. По плану «Осп должны были быть уничтожены 150 млн. славян. В директиве «Будущность города Петербурга» говорилось: «С нашей стороны в этой войне, которая ведется не на жизнь, а на смерть, нет заинтересованности в сохранении, хотя бы части, населения этого большого города». Общую же цель Геббельс сформулировал так: «Россия будет расчленена на составил части. Каждой республике надо осторожно предоставить свободу. Тенденция такова: не допускать больше существования на востоке гигантском империи. Большевизм останется в прошлом. Тем самым мы выполним нашу историческую задачу».

В июне 1940 г. военное ведомство Германии приступило к разработке плана «Барбаросса» — плана нападения на СССР. В его основе лежала концепция «молниеносной войны». Главная ставка делалась на сокрушающую мощь первого удара концентрированными массами танков, авиации, пехоты, на стремительный бросок к жизненным центрам Советского Союза. Нарушив договор о ненападении, Германия на рассвете воскресного дня 22 июня 1941 г. вторглась на территорию СССР. Над страной нависла смертельная угроза. Война против нашего Отечества носила реакционный, империалистический, захватнический, грабительский характер. Фашисты преследовали цель уничтожить советское государство, физически истребить народ или превратить людей в рабов. По плану «Осп должны были быть уничтожены 150 млн. славян. В директиве «Будущность города Петербурга» говорилось: «С нашей стороны в этой войне, которая ведется не на жизнь, а на смерть, нет заинтересованности в сохранении, хотя бы части, населения этого большого города». Общую же цель Геббельс сформулировал так: «Россия будет расчленена на составил части. Каждой республике надо осторожно предоставить свободу. Тенденция такова: не допускать больше существования на востоке гигантском империи. Большевизм останется в прошлом. Тем самым мы выполним нашу историческую задачу».  Мир накануне войны. Внешнеполитическая деятельность СССР.

Мир накануне войны. Внешнеполитическая деятельность СССР. Накануне XII годовщины Октябрьской революции появилась статья Сталина «Год великого перелома». В ней утверждалось, что в основном решена проблема накопления «для капитального строительства тяжелой промышленности». Далее автор обещал, что «если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». При этом ставка делалась на «зерновые фабрики». Обрабатывать землю весной 1930 г. должны были 60 тыс. тракторов, к весне 1931 г. — свыше 100 тыс., к весне 1933 г. — более 250 тыс.

Накануне XII годовщины Октябрьской революции появилась статья Сталина «Год великого перелома». В ней утверждалось, что в основном решена проблема накопления «для капитального строительства тяжелой промышленности». Далее автор обещал, что «если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». При этом ставка делалась на «зерновые фабрики». Обрабатывать землю весной 1930 г. должны были 60 тыс. тракторов, к весне 1931 г. — свыше 100 тыс., к весне 1933 г. — более 250 тыс.  После окончания гражданской войны в отношении России четко определились две линии. В сентябре США обратилось к правительствам всех стран с так называемой «Нотой Кольби», в которой настаивало на продолжении политики изоляции и блокады Советской России. Этого не случилось. Большая группа государств стремилась наладить связи с молодой республикой.

После окончания гражданской войны в отношении России четко определились две линии. В сентябре США обратилось к правительствам всех стран с так называемой «Нотой Кольби», в которой настаивало на продолжении политики изоляции и блокады Советской России. Этого не случилось. Большая группа государств стремилась наладить связи с молодой республикой. Летом 1918 г. начался новый период в истории молодого советского государства период гражданской войны и иностранной военной интервенции. К середине 1918 г. международная и внутренняя контрреволюция создавала смертельное кольцо вокруг республики Советов.

Летом 1918 г. начался новый период в истории молодого советского государства период гражданской войны и иностранной военной интервенции. К середине 1918 г. международная и внутренняя контрреволюция создавала смертельное кольцо вокруг республики Советов. Июльские события 1917 г. значительно изменили политическую кар тину в России. Временное правительство возглавил А. Ф. Керенский. Он и министр внутренних дел И. Г. Церетели продолжили репрессии активных рабочих, солдат и крестьян. Контрреволюционная печать повела антибольшевистскую клеветническую кампанию. Руководители Советом не возражали действиям правительства. Только часть левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов высказывали несогласие с происходящим.

Июльские события 1917 г. значительно изменили политическую кар тину в России. Временное правительство возглавил А. Ф. Керенский. Он и министр внутренних дел И. Г. Церетели продолжили репрессии активных рабочих, солдат и крестьян. Контрреволюционная печать повела антибольшевистскую клеветническую кампанию. Руководители Советом не возражали действиям правительства. Только часть левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов высказывали несогласие с происходящим. Несмотря на произведенные ею накануне обыски и аресты революционного подполья, бюро ЦК Петербургского комитета большевиков призвало рабочих отметить День памяти жертв революции митингами, демонстрациями, забастовками. На это отозвалось 144 тысячи человек, что было вдвое больше, нежели год назад. Революционные песни, звучавшие на улицах Петербурга, были услышаны и подхвачены в Москве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле и т. д. Спустя 10 дней, охранка поняла свою ошибку и забила тревогу о том, что «идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой она была в 1905 году».

Несмотря на произведенные ею накануне обыски и аресты революционного подполья, бюро ЦК Петербургского комитета большевиков призвало рабочих отметить День памяти жертв революции митингами, демонстрациями, забастовками. На это отозвалось 144 тысячи человек, что было вдвое больше, нежели год назад. Революционные песни, звучавшие на улицах Петербурга, были услышаны и подхвачены в Москве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле и т. д. Спустя 10 дней, охранка поняла свою ошибку и забила тревогу о том, что «идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой она была в 1905 году».  С 3 июня Россия вошла в новую политическую ситуацию. Правительство обнародовало положение о выборах в III Думу. Согласно «Положению» отныне 1 голос помещика приравнивался к 4 голосам крупной буржуазии, 68 голосам городской мелкой буржуазии, 260 голосам крестьян, 543 голосам рабочих. Кроме того, резко сокращалось представительство от национальных окраин.

С 3 июня Россия вошла в новую политическую ситуацию. Правительство обнародовало положение о выборах в III Думу. Согласно «Положению» отныне 1 голос помещика приравнивался к 4 голосам крупной буржуазии, 68 голосам городской мелкой буржуазии, 260 голосам крестьян, 543 голосам рабочих. Кроме того, резко сокращалось представительство от национальных окраин. Реалии России, детонируемые западными революциями и развивающимся капитализмом, преобразовывались во взрывоопасную ситуацию. Самодержавие пыталось разрядить ее то репрессиями, то локальными экономическими реформами, то обращением к патриотическим чувствам народа, ввергая его в разорительные, кровопролитные войны, усугубляя внутреннее положение страны.

Реалии России, детонируемые западными революциями и развивающимся капитализмом, преобразовывались во взрывоопасную ситуацию. Самодержавие пыталось разрядить ее то репрессиями, то локальными экономическими реформами, то обращением к патриотическим чувствам народа, ввергая его в разорительные, кровопролитные войны, усугубляя внутреннее положение страны. В июле 1861 г. в «Колоколе» появилась статья Н. П. Огарева «Что нужно народу?» Сам же автор ответил: передача крестьянам земли, «которой теперь владеют», сокращение размеров выкупа и податей государственных крестьян, общинное владение землей, сокращение армии, избавление народа от засилия чиновников, введение самоуправления и всенародного представительства. Прокламация Огарева призывала народ «сближаться с войском», «собираться с силами», чтобы «дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную».

В июле 1861 г. в «Колоколе» появилась статья Н. П. Огарева «Что нужно народу?» Сам же автор ответил: передача крестьянам земли, «которой теперь владеют», сокращение размеров выкупа и податей государственных крестьян, общинное владение землей, сокращение армии, избавление народа от засилия чиновников, введение самоуправления и всенародного представительства. Прокламация Огарева призывала народ «сближаться с войском», «собираться с силами», чтобы «дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную».  Частью народа была армия. Она же одновременно являлась силовым арсеналом «верхов». Несмотря на это, отношение к солдату осталось на уровне начала века. За недальновидность пришлось расплачиваться национальным унижением в Крымской войне (1853—1856 гг.). Русский историк М. Н. Покровский показал, что крымское поражение было связано не только с военной, а и с социально-политической отсталостью России. Война требовала от крестьянства, как главной производительной силы общества, непомерного напряжения сил. Дефицит госбюджета составлял около 800 млн. рублей золотом. Экспорт сократился в 13 раз, импорт машин — в 10 раз. Рекрутские наборы отвлекли от сельхозпроизводства 1,5 млн. здоровых мужчин. Сократились посевные площади. Началось массовое бегство крестьян.

Частью народа была армия. Она же одновременно являлась силовым арсеналом «верхов». Несмотря на это, отношение к солдату осталось на уровне начала века. За недальновидность пришлось расплачиваться национальным унижением в Крымской войне (1853—1856 гг.). Русский историк М. Н. Покровский показал, что крымское поражение было связано не только с военной, а и с социально-политической отсталостью России. Война требовала от крестьянства, как главной производительной силы общества, непомерного напряжения сил. Дефицит госбюджета составлял около 800 млн. рублей золотом. Экспорт сократился в 13 раз, импорт машин — в 10 раз. Рекрутские наборы отвлекли от сельхозпроизводства 1,5 млн. здоровых мужчин. Сократились посевные площади. Началось массовое бегство крестьян.  И марте 1801 г. убийцы Павла I пригласили на царствование его сына Александра, — внука и воспитанника Екатерины II. Старик Державин обратился к нему со словами: «Будь на троне человеком». Этот человек принцип достаточное знание жизни России и перспектив ее развития.

И марте 1801 г. убийцы Павла I пригласили на царствование его сына Александра, — внука и воспитанника Екатерины II. Старик Державин обратился к нему со словами: «Будь на троне человеком». Этот человек принцип достаточное знание жизни России и перспектив ее развития. Для бездетной императрицы Елизаветы Петровны вопрос престолонаследия был очень серьезным и Требовал своего скорого разрешения. В феврале 1742 г. Елизавета сделала своим наследником 14-летнего племянника герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Петра Улриха, внука Петра I и Карла XII. Крещеный по православному обычаю, он стал великим князем, цесаревичем Петром Федоровичем. Склонный к математике и военному делу, он обладал превосходной памятью, простотой общения, не был чужд книг, музыки. В то же время был вспыльчив, поспешен в решениях и ощущал себя более немцем, чем русским. В 1745 г. великий книзь вступил в брак с 16-летней анхальтцербтекой принцессой Софьей Фрсдерикой Августой, в православии Екатериной Алексеевной.

Для бездетной императрицы Елизаветы Петровны вопрос престолонаследия был очень серьезным и Требовал своего скорого разрешения. В феврале 1742 г. Елизавета сделала своим наследником 14-летнего племянника герцога Шлезвиг-Голштинского Карла Петра Улриха, внука Петра I и Карла XII. Крещеный по православному обычаю, он стал великим князем, цесаревичем Петром Федоровичем. Склонный к математике и военному делу, он обладал превосходной памятью, простотой общения, не был чужд книг, музыки. В то же время был вспыльчив, поспешен в решениях и ощущал себя более немцем, чем русским. В 1745 г. великий книзь вступил в брак с 16-летней анхальтцербтекой принцессой Софьей Фрсдерикой Августой, в православии Екатериной Алексеевной.  Политическая жизнь России после смерти Петра I характеризуется острой и непрекращавшейся борьбой за власть. Однако содержание этой борьбы, метко названной В. О. Ключевским «эпохой дворцовых переворотов», принципально изменилось по сравнению с предшествующими пери- идами. Соперничество отдельных дворянских группировок приводило к частой смене правителей. Такая ситуация свидетельствовала не только о с лабости самовластия, т. е. абсолютизма, сколько о слабости властителей. 1нмусловно, на руку нестабильности царствующих особ играл и устав 111 гра I от 5 февраля 1722 г. о престолонаследии по желанию действующего монарха. Порядок наследования императора зависел не от закона или традиции, а от воли царя. Это не могло не сказаться на стабильности политического положения. В борьбе за власть решающее место.заняла дворцовая шярдия.

Политическая жизнь России после смерти Петра I характеризуется острой и непрекращавшейся борьбой за власть. Однако содержание этой борьбы, метко названной В. О. Ключевским «эпохой дворцовых переворотов», принципально изменилось по сравнению с предшествующими пери- идами. Соперничество отдельных дворянских группировок приводило к частой смене правителей. Такая ситуация свидетельствовала не только о с лабости самовластия, т. е. абсолютизма, сколько о слабости властителей. 1нмусловно, на руку нестабильности царствующих особ играл и устав 111 гра I от 5 февраля 1722 г. о престолонаследии по желанию действующего монарха. Порядок наследования императора зависел не от закона или традиции, а от воли царя. Это не могло не сказаться на стабильности политического положения. В борьбе за власть решающее место.заняла дворцовая шярдия.  Первое время после свержения Софьи Петр продолжал свои «военные потехи» в Переяславле Залесском, на Яузе, в Преображенском и Семеновском селах Подмосковья, не участвуя в государственном управлении. Однако к середине 90-х гг. XVII в. к нему пришло сознание важности прорыва международной изоляции России. Для судьбы Российского государства важнейшее значение имел выход к морям Черному и Балтийскому. Вначале Петр устремил свои надежду на юг — так в 1895 и 18% гг. состоялись азовские походы. Хотя второй поход оказался удачным, но в целом компания показала, что Россия не имеет достаточной военной мощи в борьбе с сильной Османской империей. Особое внимание было уделено строительству отечественного флота.

Первое время после свержения Софьи Петр продолжал свои «военные потехи» в Переяславле Залесском, на Яузе, в Преображенском и Семеновском селах Подмосковья, не участвуя в государственном управлении. Однако к середине 90-х гг. XVII в. к нему пришло сознание важности прорыва международной изоляции России. Для судьбы Российского государства важнейшее значение имел выход к морям Черному и Балтийскому. Вначале Петр устремил свои надежду на юг — так в 1895 и 18% гг. состоялись азовские походы. Хотя второй поход оказался удачным, но в целом компания показала, что Россия не имеет достаточной военной мощи в борьбе с сильной Османской империей. Особое внимание было уделено строительству отечественного флота.  К моменту, когда в 1676 г. Московское царство потеряло своего «Тишайшего» царя Алексея Михайловича, европейский мир переживал эпоху политического становления 3-го сословия — буржуазии (английская революция 1640—1660 гг.), рожденья Нового Света и формирования нового мцрового порядка: торговые войны, колониальная система и падение великих восточных держав, турецкий фактор в европейских делах. В духовном развитии мировой цивилизации во 2-ой половине XVII в. набирал силу оптимизм «века рационализма». Передовые люди искренно верили в силу разума и идеального государственного установления, покоявшегося на просвещенном уме властителя.

К моменту, когда в 1676 г. Московское царство потеряло своего «Тишайшего» царя Алексея Михайловича, европейский мир переживал эпоху политического становления 3-го сословия — буржуазии (английская революция 1640—1660 гг.), рожденья Нового Света и формирования нового мцрового порядка: торговые войны, колониальная система и падение великих восточных держав, турецкий фактор в европейских делах. В духовном развитии мировой цивилизации во 2-ой половине XVII в. набирал силу оптимизм «века рационализма». Передовые люди искренно верили в силу разума и идеального государственного установления, покоявшегося на просвещенном уме властителя.  Переходное состояние российского общества проявилось в усилении противостояния различных социальных групп, в открытом проявлении недовольства населения властью. Преодоление Смуты не ликвидировало этих противоречий, вылившихся в серию городских восстаний середины века. Восстание 1648 г. в Москве было вызвано финансовыми мероприятиями царского любимца Б. И. Морозова, в том числе соляной пошлиной. Кроме этого противоречия стрельцов и посадских людей с администрацией, восстание было вызвано внутри посадскими противоречиями, между .черными и белыми посадами. Наконец, горючего в огонь народного недовольства подливали дворянские челобитчики из провинции. Дворяне требовали отмены урочных лет для сыска беглых, ограничения произвола московских бояр — чиновников. Так разнородные потоки социального недовольства слились 1 июня 1648 г. в один мощный взрыв. Силу восстанию придавало участие в нем стрельцов. Вот почему правительство пошло на немедленные уступки, казнив начальника Земского приказа Плещеева и окольничего П. Траханиотова. В конечном итоге принятием Уложения 1649 г. царь удовлетворил все требования восставших. Представляется, что эти требования в определенной мере отвечали укреплению централизованной власти.

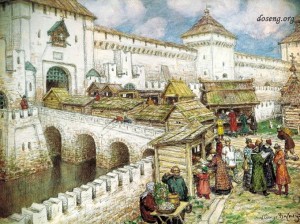

Переходное состояние российского общества проявилось в усилении противостояния различных социальных групп, в открытом проявлении недовольства населения властью. Преодоление Смуты не ликвидировало этих противоречий, вылившихся в серию городских восстаний середины века. Восстание 1648 г. в Москве было вызвано финансовыми мероприятиями царского любимца Б. И. Морозова, в том числе соляной пошлиной. Кроме этого противоречия стрельцов и посадских людей с администрацией, восстание было вызвано внутри посадскими противоречиями, между .черными и белыми посадами. Наконец, горючего в огонь народного недовольства подливали дворянские челобитчики из провинции. Дворяне требовали отмены урочных лет для сыска беглых, ограничения произвола московских бояр — чиновников. Так разнородные потоки социального недовольства слились 1 июня 1648 г. в один мощный взрыв. Силу восстанию придавало участие в нем стрельцов. Вот почему правительство пошло на немедленные уступки, казнив начальника Земского приказа Плещеева и окольничего П. Траханиотова. В конечном итоге принятием Уложения 1649 г. царь удовлетворил все требования восставших. Представляется, что эти требования в определенной мере отвечали укреплению централизованной власти.  Дух бунтарства и ратоборчества проник в результате Смуты в круги православной церкви. Во время интервенции многие монастыри становились крепостями, держа оборону против захватчиков. Интервенция отождествлялась с католической экспансией, что усиливало непримиримость русского православного мировоззрения к западному христианству. Большой приток образованного православного духовенства шел с Украины, охваченной антикатолическими настроениями.

Дух бунтарства и ратоборчества проник в результате Смуты в круги православной церкви. Во время интервенции многие монастыри становились крепостями, держа оборону против захватчиков. Интервенция отождествлялась с католической экспансией, что усиливало непримиримость русского православного мировоззрения к западному христианству. Большой приток образованного православного духовенства шел с Украины, охваченной антикатолическими настроениями. 21 февраля 1613 г. победило государственное начало в России; Земский собор избрал царем Михаила Романова. Однако для подлинного восстановления Российского государства требовалась длительная повседневная работа. Надо было стабилизировать общественную обстановку, преодолеть экономическое разорение. В 20-е гг. XVII в. экономика начала стабилизироваться, хотя и на экстенсивной основе, и к 50-м годам этот процесс в основном был завершен. Экономическое восстановление сопровождалось расширением феодального землевладения вотчинного типа. Сельское хозяйство постепенно начинало приспосабливаться к рынку, поэтому усиливается разнообразие типов ренты. В нечерноземных регионах Севера и Центра преобладал натуральный оброк, переплетавшийся с денежным, в степном Черноземье — барщина. В условиях громадной территории и малочисленного населения особенно остро вставал вопрос о постоянных работниках, об их закреплении за хозяином.

21 февраля 1613 г. победило государственное начало в России; Земский собор избрал царем Михаила Романова. Однако для подлинного восстановления Российского государства требовалась длительная повседневная работа. Надо было стабилизировать общественную обстановку, преодолеть экономическое разорение. В 20-е гг. XVII в. экономика начала стабилизироваться, хотя и на экстенсивной основе, и к 50-м годам этот процесс в основном был завершен. Экономическое восстановление сопровождалось расширением феодального землевладения вотчинного типа. Сельское хозяйство постепенно начинало приспосабливаться к рынку, поэтому усиливается разнообразие типов ренты. В нечерноземных регионах Севера и Центра преобладал натуральный оброк, переплетавшийся с денежным, в степном Черноземье — барщина. В условиях громадной территории и малочисленного населения особенно остро вставал вопрос о постоянных работниках, об их закреплении за хозяином.